金大翁今年57岁了,距离他17岁离开永嘉外出求艺已经过去了整整四十年。四十年兜兜转转,他又回到故乡,对着这片土地兴叹。在人生的前半段时间里,他习惯了用沉默和行动回应一切,先是跟随洛阳著名书法家李进学闷头苦练书法长达十五年,之后又因对陶瓷和绘画的一腔热血,在景德镇的古窑里研究了十年,画八哥、制瓷器,最终成了“当代八哥第一人”……在年少追逐的声名问题解决之后,他首先想到的是关于乡土生活的一束束灵光,那些家乡的风物情愫、韵味隽永,牢牢盘结于金大翁的乡土之根理念中,塑造了他艺术写意的灵魂。

声名之后,心系家乡

大翁回到故乡已经有些时日。

在代表作“八哥图”一举成名之后,他一直受邀在国内外各地巡回展出。他的作品为他赢得了认可,声名也朝他涌来,持续至今。大翁已经记不清,全国有多少个城市曾向他频传美意,以丰饶的物质代价,邀请他前往落户,有的甚至提出给他盖艺术馆,给他住房,让他全家落户,盛情如此。但他却用行动替他自己证明——大翁是一个纯粹的人,他不要大房子,声名所蕴含的物质金钱,对他只是一个抽象概念。

人民日报评论家赵毅曾评价他:画家大翁,以艺立身,以诚交友。靠作品说话一直是大翁的座右铭,而回归故里则是他的一心向往。香港文汇报记者采访时总结:大翁是工匠精神,讲好中国故事,对外的,一位值得推广的优秀艺术家。

“虽然离开家乡很多年,但其实一直有在关注,联系也从没断过,我的老家如今已经被拆迁了,这几年春节都是在朋友家过的,有时候也会觉得很落寞,好像自己成了无根的人,我想重新回来,找回自己的根。”

2020年7月,大翁偶然经过温州市区公园路,看到公园路正在进行文化街区改造,触目处,沿街那一幢幢错落有致、尺度空间恰适的传统居宅突显于街区之中,一下子勾起了大翁的故乡情结,于是便自己筹措资金,在临街一条廊道的深处,租下了一间二层砖木结构老宅,建起了“大翁艺术”创作展示场馆。

这几年因为疫情,他除了外出参展看展外,其他时间几乎都在这里度过,每天勤勤恳恳,早起先练字,吃完早饭又开始画画,一书一画,笔耕不辍。而炽热的声名也曾一度在本地带来关注。在“大翁艺术”展示馆开馆挂牌之际,市领导欣然前来为其揭牌,一波又一波的嘉宾及大咖登门,一波又一波的采访,关于他的事迹,网络、公众号上有许多文章,关于他的作品,也留有许多解读,但大翁的大部分时间都留给了创作,很多时候,手机在妻子手里,代替他和外面的世界联络。

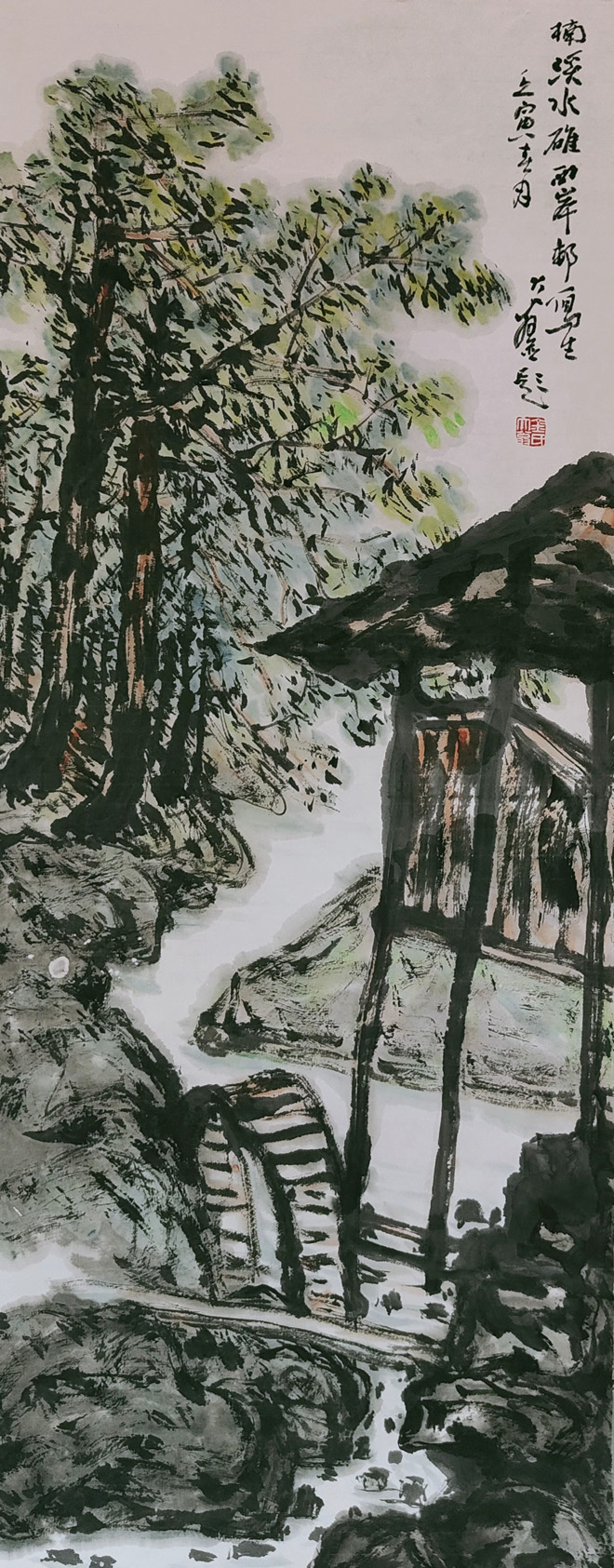

“现在去永嘉也方便了不少,最近创作了《半岭早春》《茗岙印象》《楠溪古道》《楠溪水碓》《石桅岩》……都是关于家乡的。”

大翁自小生长于永嘉楠溪江与瓯江交汇处的东山脚下,少年时乡村生活的耳濡目染,在他记忆的积淀中,累积成为艺术创作“发酵”的原料。在金大翁看来,故乡还有许多值得表现的内涵,至今还少有人去认真表达。

“艺术家该做的事情,就是做好艺术家的本分,我还是那一句老话,靠作品说话。”

关注大翁创作动态的人会注意到,这几年,大翁的笔墨着力渲染的,还有永嘉山区的红柿子、永嘉历代名人的诗词。在大翁的认识中,柿子树扎根家乡沃土,汲清泉而结硕果,成熟季节,橙红的柿子挂满枝头,似照亮村民美好生活前景的灯笼,寄托着父老乡亲几多的生活希望。

“相信这一抹‘永嘉红’会让许多人一眼想起故乡,我始终认为艺术创作应当提炼这些老百姓耳熟能详的符号,同其他地域区别开,因为这是独属于永嘉的记忆,我现在在做的许多事情也都是围绕着这一初心。”

履职尽责,积极发声

今年的温州市政协第十二届一次会议即将于4月上旬召开,这也是大翁成为市政协委员以来,第一届任期的开始。“我还是很珍惜政协委员这一身份的,很多话还没来得及说,而且还是觉得必须得说。”

大翁并不善于表达自己,在他返乡的这几年,和他在艺术成就方面同样深入人心的,还有他的另一外号——“大炮”。因为他总是大声说话,甚至是大声批评。他形容那种感觉,大约是完美主义和理想主义一起发作,也有朋友因此劝过他,低调些、少发言,但他并不听劝,他依然担心,有些沉默的事实,没人听到。

这也是大翁的另一面。当他一个人留在画室中,金大翁可以一晚上一言不发,整个房间安安静静,那时候的他沉浸在创作中,谨慎、细致,自信的同时又充满谦卑。他是那个自称在艺术的门缝里,看到了一点点曙光的人,也是那个把艺术当作一生求索的学生。

但是一旦有人和他聊起家乡,聊起乡村艺术发展,他的所有表达似乎都在讲述当下的困难和症结,而且为了让更多人听到,他还会更加大声地说、激烈地说。他表示,自己并不是在反对什么,而是在强调和呼吁,那些理应被重视的角落,需要让大家都知晓。

“这几年家乡的发展我们都看在眼里,我也是很认同的,艺术氛围的营造也好、文化旅游的探索也好,很多人一起做出了尝试,大家的目的都是希望家乡向好发展,只是我的方式可能激烈了一点,听起来有点刺耳。”

而且大翁也不单是光说不做。好几年前,他就在瓯窑社区落户了一个工作室,将自己的国画、书法、瓷器等作品搬到聚珍堂,并参与到推动瓯窑品牌打造的各项事务中去。“去年本来计划在永嘉举办一个‘大美永嘉’艺术展的,因为疫情耽搁,等疫情好转以后,肯定还要提上日程的”。

去年,在听闻枫林镇入选“千年古城复兴试点”建设名单的消息之后,大翁也很是欢欣鼓舞。在微改造、精提升的古城复兴浪潮中,金大翁还给自己找了个适合的位置。

“枫林的传统文化怎么把它在艺术上传颂出去,这是我作为永嘉人要去思考的问题。”这几天,他一直在和志同道合的朋友一起收集有关枫林和永嘉的名人名句,挖掘和创作能在家乡人之间广为流传的艺术元素,连周边的亭台对联也不放过。

“还有就是按照前人的诗句内容,还原和创作诗中小景,我觉得也是很有意义的一件事。”这与他历来的作品有很大不同,但大翁正在为此做着尝试。“‘家住枫林罕见枫,晚秋闲步夕阳中。此间好景无人识,乌桕经霜满红树。’这是晚清监察御史徐定超写的《咏乌桕》,枫林没有枫树,但是有乌桕,这个里面都是有学问可做的……”

大翁很坚持,他说自己还是不会放弃可以大声说话的机会,那些关于家乡的历史和渊源,他会一直响亮地去表达,然后耐心等待来自故乡人的亲切回应。

记者手记:

近年来,艺术家们频频到访楠溪江,既有施晓杰、周钦尧等外来艺术家相继驻村,也金大翁、周建朋、周渊源等本地画家回归故里,这一现象背后,存在着多方面的原因。

在楠溪江旅游经济发展中心党委委员、副主任汪国勇看来,这几年,楠溪江艺术氛围的营造和基础设施的逐步完善,正在对艺术家们产生长足的吸引力。施晓杰和周钦尧等人也曾在采访中明确表示,撇开优越的自然环境,倘若不是当地有一批志同道合的朋友,具备有一定的艺术氛围,自己也不会选择楠溪江作为落脚点。而对更多的本地画家来说,家乡似乎是绕不开的一种情结,他们大都不是避世者,因为贪恋故土的一草一木,更担心其中的文化份量被轻易埋没,转而在当地艺术文化的打造和乡村振兴的实施中,发挥了一定的领衔作用。像本期《吾心绘吾土,一纸故乡情》的李小江,“北山艺墅”主人刘沉鹏、周咏平等,也正是有这样一批形形色色的艺术家们存在,楠溪江的美,还将继续被更多人认识和描绘下去。