戚文驹的童年是在酒香里泡着长大的。从爷爷辈开始,这个家族的大多数人便不约而同开始以制作传统白酒——永嘉老酒汗为业。从白花花的糯米到清冽透明的琼浆,让戚文驹觉得神奇的是,随着时间沉淀,糯米原来的味道、香气伴随着酒曲带给它的东西全都没了,最后只留下这个地方的土壤、历史与记忆。这份“纯粹的诱惑”成为他不断去深入探索关于历史、关于自己的动力。

今年6月初,戚文驹开始创建的温州第一家展示老酒汗文化与戚氏宗族文化的非遗文化馆,将于8月底竣工开放。对此,他显得既期待又紧张,就像面对一场酒的发酵过程一样,那是文化传承得以获得新生命的契机,同时又是他身为“酿酒师”最为关键的一场考试。

泡在酒里的年轻人

在制作一款酒的过程里,戚文驹最喜欢的是发酵的过程。

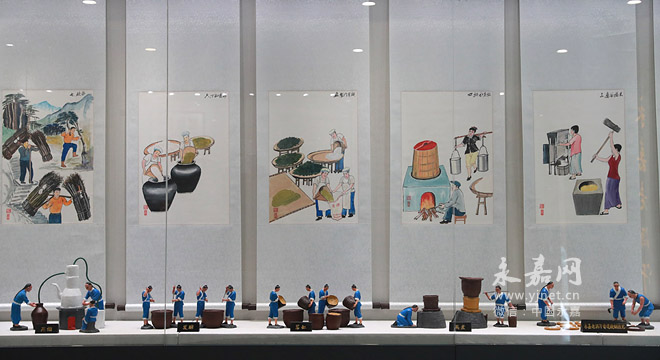

温度的控制,节奏的控制,什么样的方法让它发酵,液态的还是固态的,粗暴还是温柔的方式,都要提前想好。“想好以后,在这个过程中,还要针对这个方向不断去修正。”别看戚文驹还很年轻,他已经是永嘉白酒烧制技艺非遗传承人。在位于桥下米兰国际大酒店旁的非遗文化馆里,就摆放有戚文驹亲自绘制的古法烧酒、蒸酒流程,以及上一辈留下的蒸酒器具。

“以前永嘉其实家家户户都会做酒,但是当时没有人意识到这些东西如果不去纪录,其实是会消失的。”戚文驹感慨道。2016年,他从英国伦敦大学学成归来后,回到桥下开始创业,因为深感传统白酒老酒汗的发展后继乏力,便萌生了做酒的想法。“一开始我回来是做酒店项目,2018年差不多完成以后,我就想把酒业重新拾起来了,家里人也非常支持。”

戚文驹并不是学做酒出身的,但是他对东西方各种品类的酒都有钻研。“从小就特别感兴趣,业余时间常常去各地看看尝尝,发现其实欧洲的做酒工艺跟我们永嘉老酒汗也有异曲同工之妙。”他由此得到灵感:或许可以引用欧美现代化酿酒设备生产传统白酒。

“一开始也不是很顺利,因为设备之间不能完全匹配,试着做了好几次,都没有成功。”对于戚文驹来说,酿酒的辛苦之处在于,任何参数的变化会不同程度上影响酒的口感,一款酒背后往往代表着无数次的决定和调整。刚刚开始酿酒的一段时间里,他常常处于一种紧绷的状态。

“老一辈的酿酒师会给我一些指点,但是实际出现的情况五花八门,所有过程都操心得不得了。”早上4、5点起,忙到晚上9、10点,戚文驹把自己扎进了酒坊里,每天的生活变得非常简单。“但我是在做自己喜欢的事情,会觉得时间的流逝变得非常有意义。”他深刻记得自己第一次成功做出老酒汗那一刻的喜悦与激动,“那一次成功产了400斤白酒。”

泡在酒里的这些年,戚文驹说,自己曾拜访过许多酿酒师,每个人有不同的喜好与感受,但每个人共同的特质是,纯粹而专注。“我曾经去过一家有着500年历史的葡萄酒庄园,他们的酒销往全世界各地,但那位庄园主人至今仍旧完全秉承着上一辈的传统,去延续一种纯人力的、原始的味道。”

戚文驹觉得自己的风格是当下的。在当下,意味着在同一片土壤里挖掘无限的可能性。“老酒汗曾经是老一辈人的记忆,它就是一张老照片,回味这酒的味道,可以回想起很多过往的经历,但谁说它就不能再年轻了呢?”为此,他也一直致力于老酒汗口感的创新,想要把岁月的记忆带给更多的人。

“这也是我作为非遗传承人必须去面对的挑战,在老酒汗的市场逐渐被不同酒类压缩占据以后,怎么去让下一波人重新认识永嘉老酒汗。”所幸的是,家乡的这片土地正在给他带来许多惊喜。

“这些年县里对于永嘉老酒汗的发展非常重视,我今年提出的几个相关政协议案都在陆续得到落实,市监局还邀请了我去为《永嘉老酒汗》进行行业标准编制,马上就要定下来了,这对规范我们永嘉老酒汗的市场秩序有极大作用。”

戚文驹相信永嘉老酒汗的底气,正在一口一口地建立起来。

特殊的使命

做非遗文化馆,其实也有戚文驹的“私心”。

展馆内的摆件和介绍,除了涉及老酒汗文化的介绍、发展、制作工艺以外,最多出现的,是关于一个姓氏的“秘辛”。戚姓,很容易让人联想到民族英雄戚继光和他所率领的戚家军。而戚文驹所在的桥下镇桥下村,正是当年一群戚家军子孙后裔的居住地。

“据桥下戚氏宗谱记载,明朝嘉靖年间,桥下戚氏男丁壮士200余人到义乌参军,追随戚继光出生入死,是为戚家军精英,自此以后,桥下戚氏男丁踊跃参加,世代相传……”

戚文驹对这段历史的熟稔,来自父亲戚成轴的影响。“一直以来我父亲很重视家族历史的研究,很早就有意识开始收集和挖掘一些文献资料,投入了很多人力物力。”不过小时候的戚文驹和大多数人一样,并不理解父亲在这方面花费的心血。

“那时候村里没有人想到去做这些事情,我也没有很感兴趣,只是会听父亲经常讲,讲家族的荣光、讲传统的戚家技艺。”一直到后来,这个孤独的身影旁才又多了一个人。戚文驹从国外回来,加入了父亲的寻根之路,就像是认准酿酒一样,戚文驹认定那些已经很少被提及的过去里面藏着一个地域的文明。

“真正认识到戚氏文化的存在,可以说也是从酒开始的。”戚文驹从父亲戚成轴那得知,戚家军带来的不仅是一支军队,还有各种医药技术,多种“戚氏药酒”可外用内服,历来久负盛名。而承继《戚氏补药酒秘方》,桥下戚氏在民间世代做酒,至今已有几百年的历史。

“但是因为上世纪五十年代国家的粮食政策问题,戚氏酿酒一度中断。”当时,正是戚氏白酒的第十七代传人戚成轴想方设法保留住了传统酿酒工艺的秘方,并在改革开放后恢复了酿酒坊,成功研制出了“花酒”、“七肾酒”,继续传承戚氏酿酒技艺。那是戚文驹第一次真正理解父亲,也是第一次感觉到自己身上的责任。

“我们家那个族谱我看过,因为时间太久纸张都快碎了,再过几年,这些东西就是要尘归尘土归土的,到时候除了我们自己,谁还会比我们更了解这些过去?”在戚文驹看来,对于一个真正懂酒的酿酒师来说,好的酒里有一层层香气,气味里蕴藏着它的来源、发酵与陈化过程的密码,而此刻的他,或许也正像在品尝酒酿一样,在一层层解读桥下戚家军的历史,并学会去继承和传扬。

戚家军的精神是什么?它以什么样的方式流传,是如何影响这一代代人去生活的?给予现在的我们又有哪些启示?戚文驹的疑问还有很多,但不少的答案正随着这座非遗文化馆的建成而得到解答。

在非遗文化馆里,有一幅匾额来历特殊。戚文驹说,是村里老人戚永前听说这里要开戚氏宗族文化馆后特地捐献的。“这是清初顺治帝钦此给我们戚用宝将军的匾额,原来悬挂在桥下村的将军屋里,文革时期将军屋被破坏后,本来被用作猪栏门,是戚永前老人当时用自己家的内门去换回来的。还有这一对石制的蜡烛台,是戚力友老人在将军屋被破坏时偷偷留下的,现在也无偿捐给我们……”

习武学文报国,忠孝廉洁传家,从严谨治学的北宋教育家戚同文到从上阵杀敌的抗倭将军戚用宝,戚文驹觉得接触这些过去的历史,对自己来说是一种感召。“他们不再是族谱上的一个简单的姓名、一行字,而是在这片土地上真实存在过的先辈,我们在了解他们的过程中,也是在向他们的方向前进着。”

父子的岁月

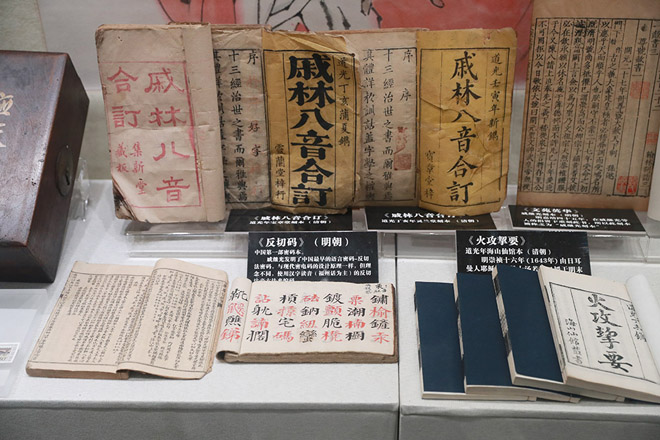

酿酒、医药、古籍、著作、武器、枪炮、拓片……关于戚家军的一切,似乎都能在这座非遗文化馆里找到,其中不少渊源颇深。“像这套《纪效新书》是一位70岁的东北老爷爷无偿赠送的,作为戚继光在东南沿海平倭战争期间练兵和治军经验的总结,这套书在国内已经接近绝版了。”

而尤其令戚文驹感到岁月琢痕的,是许多文籍上还留有后人阅读思考的笔迹。“很难形容的一种感觉,就好像前人在这一纸书页上复活了,我与他一同共享眼前的知识,这是我们戚氏后人写的,这里还有季羡林大师的印章……”

据戚文驹介绍,馆内积累的藏品,大多都是父亲戚成轴十来年里收集的。但现在,他正在一点一点赶上父亲的脚步。

提及自己的父亲,戚文驹满眼敬佩,“我父亲他是爱好涉猎很广,而且每一个都不含糊。让我很惊讶的是,他以前一边要打理生意,一边怎么还有空去做这么多事。”戚文驹笑着说道。

中国寒兰研究会常务理事、中国玩具协会会员、中国入集摄影家、温州武术协会会员、永嘉收藏协会理事、永嘉狩猎协会理事、永嘉县登山协会会员……此外,戚成轴对名石、紫砂壶等也是颇有研究,目前是“戚氏拓印术”非物质文化遗产传承人。拉出父亲的头衔,戚文驹也觉得不可思议。“而且他不是挂名,很多协会他都是创始人之一。”

戚成轴的座右铭是:“人生短暂,犹如白驹过隙,忽然而已。名利皆为浮尘过。只有我们在这有限的生命为社会立功,为后人立德,才能不虚此生。”2012年,他历时一年拓印了81位在温州历史上颇有影响的名人——《温州名人印谱》,其中不少资料都是他花好几年的功夫收集编辑而来,有的甚至去实地考察得来。如今这些拓印作品也依次被罗列在了文化馆内。

潜心民俗及地域文化传承保护的父亲一生热爱钻研,戚文驹觉得自己在某种程度上也继承了他的意志。“父亲对我最大的影响,是一种对人对事的专注。他让我相信,任何事情,只要全身心地投入,总会做出一些成绩,而这些成绩不是说一定对社会有多大的作用,对于我个人来说,也是一种提升和成长。”

戚文驹将自己的老酒汗品牌注册为“书兰居”,这是原国家主席华国锋亲笔给父亲的题字,意味着父亲爱书、爱兰的特质。这些年,戚文驹也开始钻研拓印术,与父亲的平面拓印不同,他还专门去拜师学习了立体拓印,可以将三维立体的物件拓印到平面的图纸上。“更好地让我去了解一个器皿的构造。”他说,沉浸在这些事物的创造中,时间过去了,岁月过去了,他好似也明白了父亲在这些沉浸式的体验里获得了什么——一阵风、一场雨、一份甜头、一场失败,世间一切捉摸不定的变化,都已经不那么令人惧怕。

“刚开始做非遗文化馆的时候,是很茫然的,但自己一点点充实,把内容一点点增加以后自然而然就有底气了,眼下这里的任何事情都能在我的把控范围之内。”戚文驹说,现在父亲还常常和他一起做酒,算是两人独特的情感沟通方式,他想,两人一起并肩走着的日子,一定也像这家文化馆所陈列的历史一样,还很远、很长。